2025全球中华小姐辽宁赛区冠军张倩,一登台,全网炸锅。

不是惊艳,是惊吓。镜头里的她,脸型方正,体态敦实,站在一群高挑纤细的选手中间,像极了“走错片场的观众”。

视频刚传到网上,评论区立马被挤爆,词条差点就冲上热搜榜首,连辽宁本地网友都气得直拍大腿:“咱东北美女一抓一大把,这选的是冠军还是菜市场路人?”

更让辽宁人憋屈的是,这哪是选美?这分明是给东北姑娘的颜值排面“当头一棒”。

先给没瞅着热闹的朋友补个课。这场号称“展现中华女性魅力”的选美比赛,辽宁赛区27号刚官宣结果,36号选手张倩捧起冠军奖杯的画面就成了争议焦点。有网友直接截了现场图对比,亚军季军都是高挑纤细的姑娘,穿礼服走台步自带气场,再看中间的张倩,脸型方得格外显眼,体态也显得敦实,站在两人中间愣是有种“走错片场”的既视感。

更让网友笑喷的是她的舞台表现。官方发的赛事视频里,张倩穿高跟鞋走路姿势有点拘谨,不像其他选手那样舒展,转圈圈的时候裙摆甩得还没楼下广场舞大妈的丝巾飘逸。有眼尖的网友扒出她泳装环节的造型,粉色 T恤配运动鞋,黑长直头发随意披着,调侃说“这打扮放东北能直接下地掰苞米”,还有人说她走姿像《乡村爱情》里的刘能,面容神似象牙山的王云,“简直是从赵本山剧组借调的演员”。

要是光颜值不符合期待也就罢了,更让辽宁老铁窝火的是地域问题。有网友深挖发现,张倩的户口压根不在辽宁,而是在北京,既不是土生土长的辽宁人,也没在辽宁长期生活过。

这下可捅了马蜂窝,本地网友直接炸了:“选的是辽宁赛区冠军,凭啥让外地姑娘来代表?这不是糊弄人吗?”“咱沈阳、大连的美女遍地都是,随便拉个逛街的姑娘都比她精神,组委会是没人可用了?”

评论区里的吐槽更是句句扎心,高赞评论全是灵魂拷问:“这大方脸把辽宁的颜值排面全丢尽了!评委是闭着眼打分,还是把‘选美’看成‘选劳模’了?”“以前选美看颜值,现在选美看勇气?这冠军水分大到能养鱼吧!”还有人翻出往届辽宁冠军的照片,要么是九头身模特身材,要么是气质温婉的知性美女,两相对比,网友直言“这差距简直是从精装房跌到了毛坯房”。

面对铺天盖地的质疑,组委会赶紧出来辩解,说张倩胜出是因为“学识、公益经历等综合素养突出”,颜值并非唯一标准。结果这话说出来更招骂了,网友直接回怼:“既然叫‘选美’大赛,核心能离得开‘美’?要是比综合素养,干脆去评三好学生得了,犯不着挂选美的牌子!”有人扒出她所谓的“公益经历”就写了句“参与过社区活动”,嘲讽道:“这也能算突出?我姥姥天天去社区做义工,是不是也能拿冠军?”

更有意思的是,有帮张倩说话的人说她“没整容,有辨识度”,立马被网友怼回去:“辨识度不等于好看啊!村口王大妈辨识度更高,咋不请她来当冠军?”还有人夸她“气质亲切”,网友更逗:“选冠军又不是选居委会主任,要亲切我不如去邻居家串门唠嗑,还用得着看选美?”

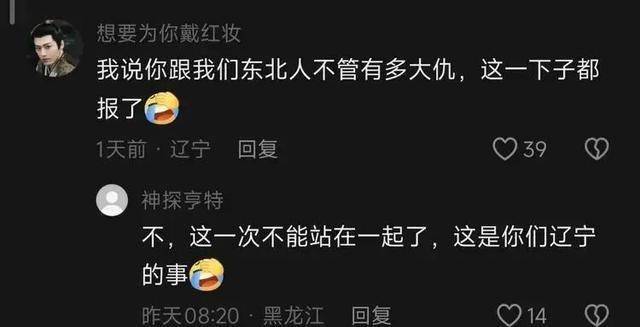

这场风波还意外扯出了其他赛区的“丑事”。有网友翻出西安、四川赛区的冠军照片,西安冠军被指“表情僵硬像蜡像”,四川冠军因年龄感偏强被调侃“像隔壁大娘”。网友顺势编出顺口溜:“东北的虎,西北的狼,四川的冠军是大娘,这届选美集体翻车?”甚至有人开玩笑:“不管以前跟东北人有多大仇,这波算是把仇报干净了——连选美冠军都这样,东北人这回真没法反驳了。”

眼看舆论压不住了,辽宁赛区组委会终于松口,说要“重新核查本次评分流程和结果”。但辽宁网友根本不买账:“现在说核查,早干嘛去了?照片视频都传疯了,脸已经丢到全国了!”“别又是走个过场,最后不了了之,当我们好糊弄呢?”

其实熟悉选美圈的人都知道,这种地方赛事的猫腻早就不是秘密。一位匿名的业内人士爆料,很多地方选美早就成了“赞助费说了算”的游戏,所谓的“综合素养评分”就是块遮羞布,谁拉来的赞助多、给的经费足,谁就容易拿高分,“价高者得”早就是公开的潜规则。想想也是,像全球中华小姐这种赛事,去年中国总决赛还搞得星光璀璨,汇聚了1400多名各界精英,怎么到了地方赛区就变得这么潦草?

说到底,大家不是不能接受多元审美。现在谁还追捧“白瘦幼”的刻板印象啊?我们反感的是借着“多元”的幌子摆烂,拿着“综合素养”当遮羞布。选美选美,总得有“美”的底线,哪怕是气质、仪态、谈吐这些内在美,也得让人看得出闪光点吧?更何况是冠以“辽宁赛区冠军”的头衔,多少得有点地域代表性吧?东北姑娘那种大气、爽朗、明艳的劲儿,总得沾点边吧?

现在这事儿还没个准信,组委会的“重新核查”不知道要等到猴年马月。但不管结果改不改,这波笑话是闹定了。

选美可以不完美,但不能“不达标”;比赛可以商业化,但不能“无下限”。如果连基本的专业性和公信力都守不住,不如直接关门。

否则,每一次举办,都是对“美”这个词的又一次侮辱。

阿波罗网王笃然点评:这场“选美风波”折射出中共式体制内评选的顽疾:标准混乱、权力暗箱、关系至上。从政治奖章到选美舞台,一切评选都被“听命”和“表忠”污染。张倩之赢,非她之幸,而是体制“丑化美”的必然产物。美已沦为宣传工具,审美则死于权力。“当权力定义‘美’,丑就成了新的标准。”